- · 《世界电影》投稿方式[01/26]

- · 《世界电影》期刊栏目设[01/26]

- · 世界电影版面费是多少[01/26]

戈达尔和他的电影:绝对现代 极度自由

作者:网站采编关键词:

摘要:“在我们这个时代,让-吕克·戈达尔就是艺术!” 戈达尔去世的消息来得有些突然,《解放报》的独家信息令很多媒体和影迷们措手不及,直到法新社从瑞士传来确认的消息——91岁的

“在我们这个时代,让-吕克·戈达尔就是艺术!”

戈达尔去世的消息来得有些突然,《解放报》的独家信息令很多媒体和影迷们措手不及,直到法新社从瑞士传来确认的消息——91岁的电影大师真的走了,而且还是以安乐死的方式离开。这很“戈达尔”。

正因为有法国电影资料馆创始人朗格卢瓦、《电影手册》的老大哥巴赞的提携和鼓励,戈达尔、特吕弗这些“不法之徒”不仅找到了“第二个家”,还掀起了战后电影史上最重要的运动,成为了全世界年轻电影人的旗帜。而在这群同道者中,戈达尔表现得最为狂热、最为暴力,同时也显出“痛苦”的后遗症,以至于在运动后期编辑部内部陷入了难以弥合的分歧。戈达尔就像是“革命圣火”的永久守护者,而特吕弗和夏布罗尔是改良派,侯麦和里维特则在战略性地撤退……这让天才陷入了愤怒和痛苦之中,辉煌的乌托邦没能延续,反而最终导致了决裂。

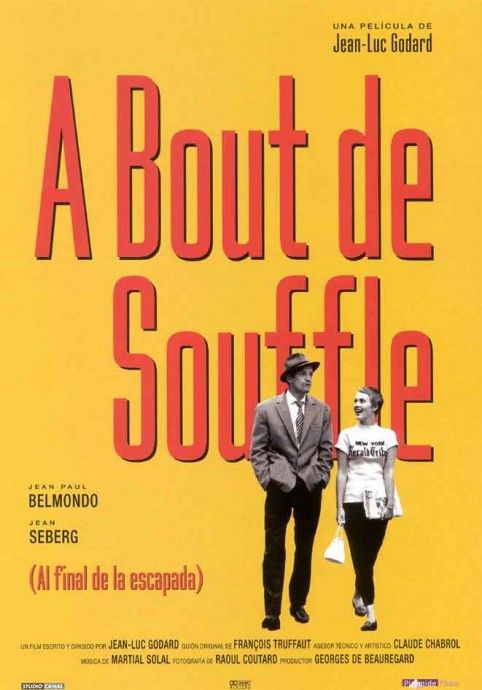

这种与生俱来的挑战性,从他离开索邦大学,踏入组建不久的《电影手册》编辑部时,就开始酝酿了。正如马克龙在悼词中所说,“他刚刚在法国电影界崭露头角,就成为了一位电影大师。”早在上世纪60年代,戈达尔就已经用自己的天赋突破了电影的叙事和技法的界限,和特吕弗携手,向传统的“爸爸电影”发起了冲锋。《精疲力尽》的横空出世,让整个影坛都震惊于这批年轻人的“破坏力”,在办公室好友的帮助下,戈达尔第一部长片作品就足以奠定自己在世界电影史上的地位,把一个有些庸俗的故事打造成了令人激动的蒙太奇,在打破一切条框约束的同时,开创了“电影现代性”的定义。

“我尝试冒着死亡的威胁,去完成我唯一存活的使命。”

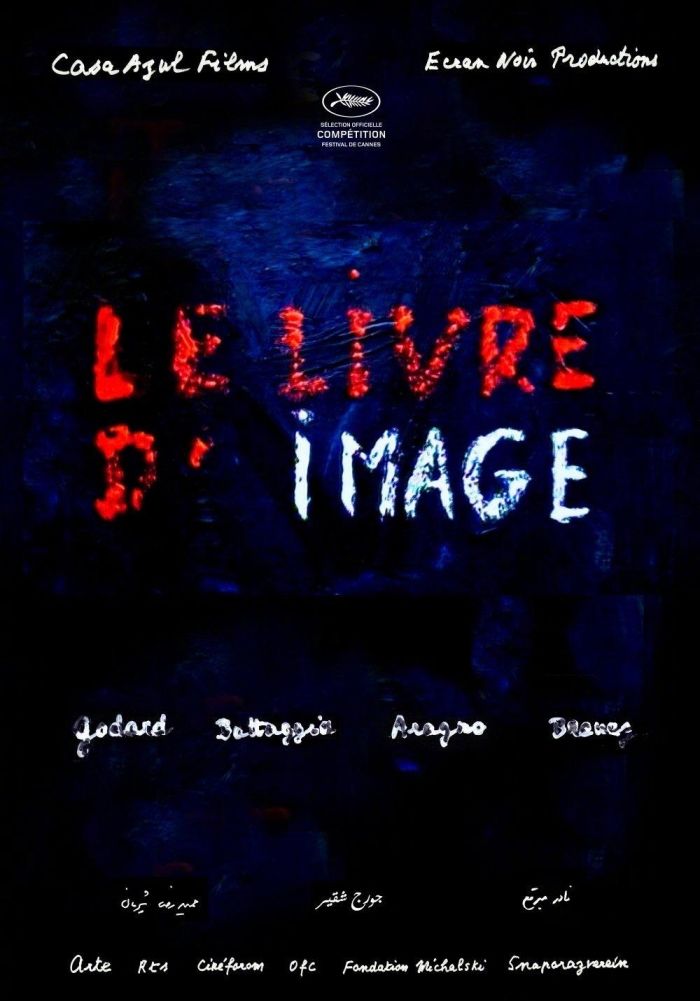

对于电影这个“第七艺术”来说,让-吕克·戈达尔的伟大是足以堪比米开朗基罗的,他对整个世界影坛的影响之深,之广,已经超越了通常意义上的“最伟大的电影人”。60多年的电影生涯,戈达尔为世人留下了100多部作品,不仅是和特吕弗、夏布罗尔等《电影手册》同僚们开创了“新浪潮运动”,还有之后他对于革命的狂热,对于影像可能性的不懈挖掘,一直延续到新世纪,让他永远活在电影探索的最前沿。

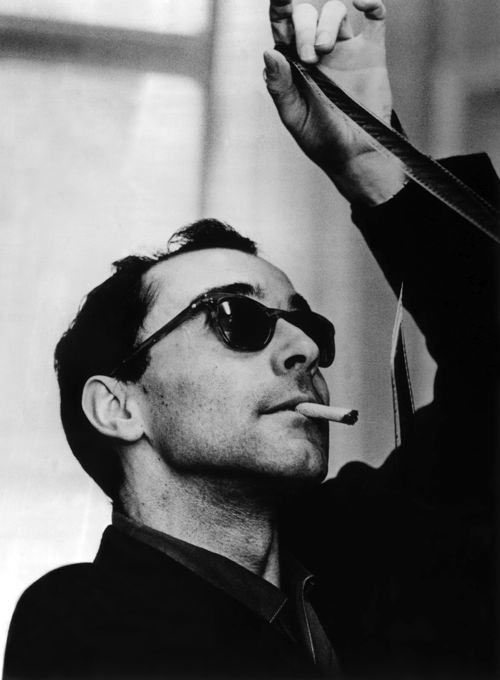

然而,戈达尔又并非刻意保持神秘感和“老顽固”的印象,正相反,晚年的革命老将也曾张开双臂,迎接最年轻的现代科技,和崇拜他的网友们来一场网络直播,让足以做他孙辈的孩子们,见识下自己是如何挥斥方遒的——毕竟,能在手机屏幕里向电影活化石打招呼的机会千载难逢,而两年之后,这位穿着绿背心,吊着雪茄的新浪潮老爷爷,就主动“断线”,把整整一个电影时代打包带走了。

文 | 董铭? 编辑 | 陈凯一

这位出生在巴黎的法国、瑞士双国籍电影人,最后能在罗尔小城的故居里安静离世,也算是保留了独有的潇洒和尊严。当然,晚年的戈达尔也并非像《解放报》所引述的那样“没有疾病”,在他提交的“协助自杀”的申请中,出示了“身具多种疾病症状”的法律文件,但这些基础病尚不足以让他“病入膏肓”,也让他有清醒的意识来决定自己的身后事:去世后随即遗体火化,不举行任何追悼活动和仪式。这很符合戈达尔蔑视一切荣誉的做派——上世纪80年代,法国政府曾打算授予戈达尔“国家荣誉勋章”,被他断然拒绝了:“我不喜欢什么勋章,我也没有什么功绩。”

“我们失去了国宝,天才。作为新浪潮运动中最离经叛道的电影人,戈达尔发明了一种绝对现代、极度自由的艺术。”法国总统马克龙为戈达尔写下的悼词,既是对他历史地位的盖棺定论,也是对他一生追求的推崇。

直到上世纪70年代结束,戈达尔才回到观众面前,用一部群星云集的《各自逃生》,展现出自己依然具有优雅的审美。50多岁的戈达尔,就像剧中人物一样渴望空气和阳光,在诗意的慢镜头中摆脱僵局,把愤世嫉俗压在了箱底,似乎恢复了捕捉整个世界的审美能力,再次获得评论界和影迷们的一片好评。

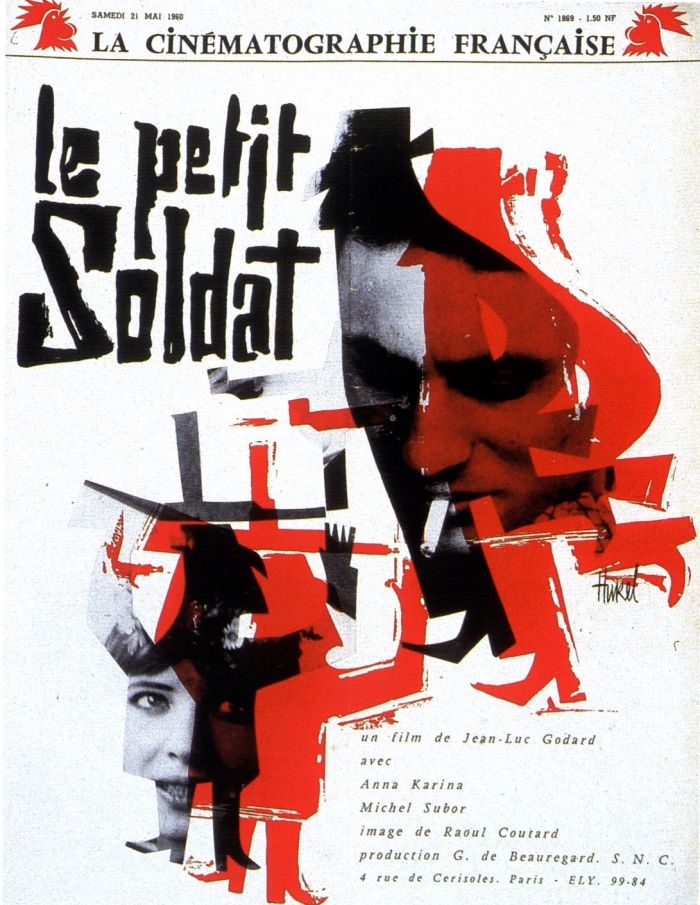

从《小兵》《卡宾枪手》《蔑视》到《随心所欲》《狂人皮埃罗》《男性、女性》,短短几年间,戈达尔已经从新锐天才成长为媒体眼中“伟大的艺术家”。他不惧质疑和失败,身上兼具讽刺和优雅,光明和阴郁、沉默与反抗,极其大胆地调用所有电影手法把对爱情的歌颂,对社会问题的敏锐判断,都化作属于自己的流派,当时就有评论家充满激情地发出感慨:“什么是艺术?在我们这个时代,让-吕克·戈达尔就是艺术!”

文章来源:《世界电影》 网址: http://www.sjdyzz.cn/zonghexinwen/2022/0919/1516.html